こんにちは。花祭窯おかみ/アートエデュケーターふじゆりです。

読書『グッバイ、レニングラード』(文藝春秋)小林文乃著

どこかで聞いたことがあるようなタイトル…と思いつつ、図書館で手に取った一冊。ここ数カ月、新聞やインターネットの報道を見ても、違和感を感じることが多く、自分なりに近現代史を少しでも知らなければ、という焦りがあります。

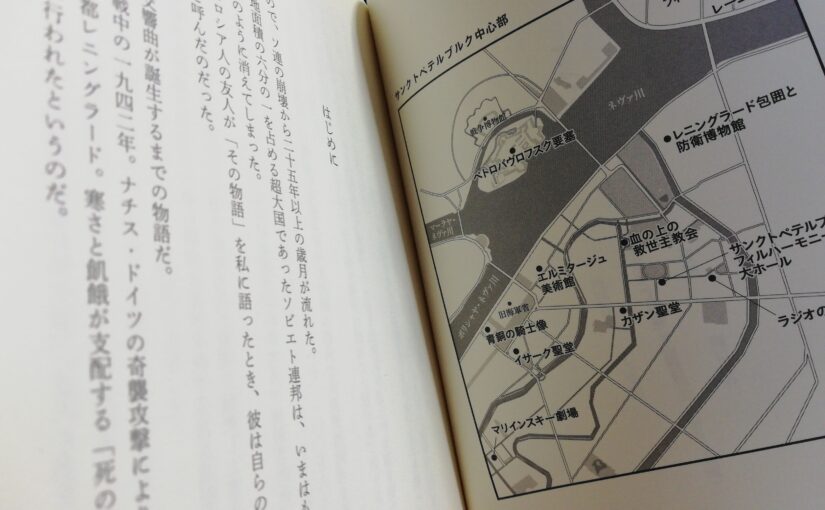

本書は2018年刊行。著者が10歳の時に訪問した崩壊直前のソ連と、その25年後の再訪のストーリーです。第二次世界大戦のレニングラード包囲戦と、ドミートリイ・ショスタコーヴィチ作曲『交響曲第七番』を追いながら、そこに著者自身のお話が重なります。中心にあるテーマがずっしりと重くのしかかりつつも、詩的な雰囲気があり、映画でも見ているような感覚になりながら読みました。

切迫した、悲惨な状況のなかでの、音楽の力、光。それを求める市井の人々の強さと、交響曲を生み出した音楽家の覚悟。平和な環境にいる自分がこのように文字にしてしまうことが、伝え方としてほんとうに良いのかとためらわれるような凄みを感じました。

最終章で著者が「この夜の和やかで豊かなサンクトペテルブルクの食事を、平和だった時代の思い出として回顧することがないよう願った。」と書いていています。今、彼女はどんな思いで、成り行きを見守っているのだろうと思うと、一読者に過ぎない立場ながら、胸が苦しくなりました。

本書を読み終わってまず思ったのが、自分がいかにソ連・ロシアのことを知らないかということでした。近現代史、二つの世界大戦のなかにあって、日本とソ連・ロシアとの関係がどのようであったのかを、なにも学んでいないことに、今更ながら愕然としました。そしてそれは日ロ関係史に限ったことでは無いということも。

ここ数年の読書で強く感じていることのひとつが、近現代史を知りたいと思ったときに、学術的な書籍ではない本の方がわかることもある、ということです。これはあくまでも、わたし個人の考えですが。ルポルタージュはもちろん、エッセイ、小説など。主観的な文章という位置づけであったり、フィクションのなかに織り交ぜたりするからこそ書ける事実もあって、そうした文章のなかから自分がいかに読み取るかが問われていると思うのです。

ところで、本書を手にとって最初に感じた「どこかで聞いたことがあるようなタイトル…」の種明かしは、「あとがき」にありました。映画『グッバイ、レーニン!』です。タイトルに聞き覚えがありましたが、見たことはありませんでした。ドイツ映画だったのですね。これは機会を見つけて観なければと思っています。

ともあれ、今読んでよかったと心から思える本でした。

『グッバイ、レニングラード』(文藝春秋)小林文乃著