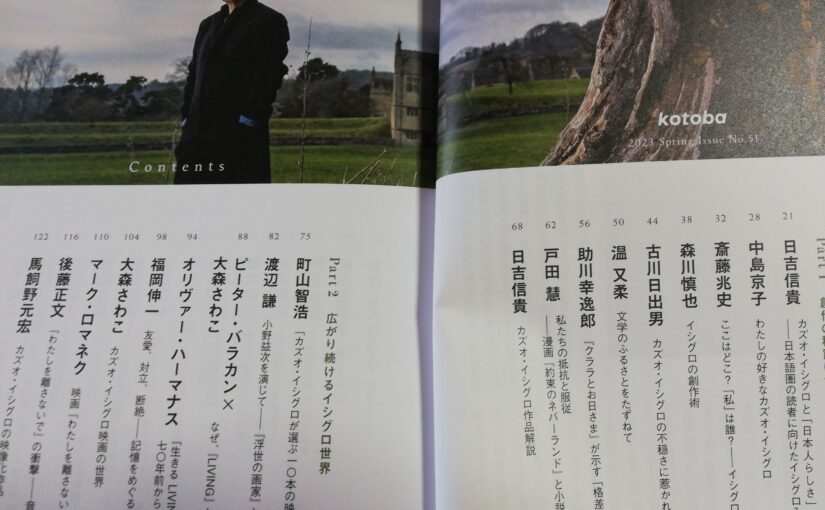

こんにちは。花祭窯おかみ/アートエデュケーターふじゆりです。

2023年の三本目は、ナイキのバスケットシューズ「エア・ジョーダン」開発秘話を映画化した『Air』。写真は、シューズではありませんが(笑)いまや家族のなかにスポーツをする人がいれば(あるいはいなくても)、毎日でも目にするナイキのマーク。創業者フィル・ナイトの次にナイキでCEOを務めたマーク・パーカー氏が、藤吉憲典作品のコレクターなので、ナイキ関連の本や映画は、できるだけ観ておきたいと思っています。

舞台は1984年。オープニングから、その映像と音楽に、懐かしさでいっぱいになりました。やられた!という感じ。当時わたしは中学3年生。バスケをするしないに関わらず誰もがコンバースのバッシュを欲しがり、たくさんの人が履いていたこと、中学生のお小遣いで買うには高価だったこと、ナイキからエア・ジョーダンが発表された後の熱狂など、一気に蘇って参りました。そうだった、そんな時代だった、と。

映画のストーリーは、熱を持ちながらも淡々と進んだという印象でした。エンタテイメント映画にありがちな誇張した演出が避けられていたような気がします。映像やセリフによる過剰な説明もなく、観る人によってはわかりにくいと感じる向きもあるかもしれませんが、それもまた個人的には好感を持ちました。できるだけ等身大で当時の出来事を描こうとしたのかもしれませんね。熱い時代を描くのに、さらなる装飾は要らないといったところでしょうか。

コンバース、アディダス、ナイキの社風の描かれ方が面白かったです。もちろん、ナイキ側から見たものではありましょうが、なるほど~、と。またセリフの端々に含まれる、ベンチャーから巨大企業へと成長することによる葛藤など、いろいろと感じるものがありました。一番残ったのは、マット・デイモン演じる主役ソニーの「だから株式公開なんかするべきじゃなかったんだ」というニュアンスの、創業時から一緒に走ってきたからこそ言えるセリフ。そのほかにも、ベン・アフレック演じるフィル・ナイトのセリフ「走ればわかる」や、「禅」に影響を受けたことが端々に現れるセリフが面白かったです。禅に影響を受けたと言えばまっさきにアップル創業者スティーブ・ジョブスの顔が浮かんでいましたが、そのもっと前ですね。

この映画のノベライズがあれば、読みたいな、と思いました。

ともあれナイキといえば、創業者フィル・ナイトの『SHOE DOG』。『Air』は「負け犬たちの逆転勝利」がテーマになっており、ここでもDOGなのですね。

そして、「シューズ開発」といえば、つい先日読んだ池井戸潤の『陸王』。