こんにちは。花祭窯おかみ/アートエデュケーターふじゆりです。

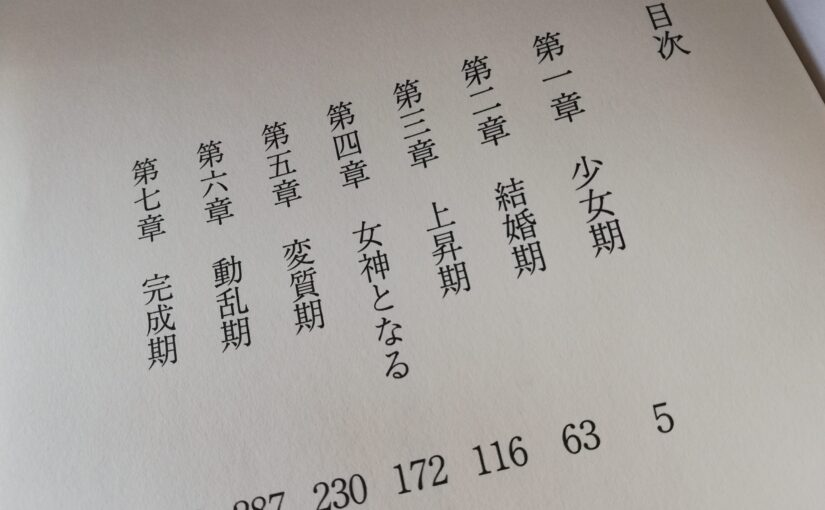

読書『王妃マリー・アントワネット<青春の光と影>』(角川書店)藤本ひとみ

一人で勝手に「藤本ひとみ祭り」継続中です。『マリリン・モンローという女』、『シャネル CHANEL』、ちょっと時代をさかのぼって『皇妃エリザベート』(1837-1898年)、さらに約100年さかのぼり『王妃マリー・アントワネット』(1755-1795年)にたどり着いたところです。西洋史をもとにした小説で知られる藤本ひとみさんの著書のなかでも、このあたりの時代は特にお得意なのではないかというイメージがあります。

エリザベート、マリー・アントワネットの物語を生み出している背後に控える「ハプスブルグ家」。2019年秋から2020年初にかけて国立西洋美術館で「ハプスブルグ展 600年にわたる帝国コレクションの歴史」が開催されていました。ちょうど同じタイミングで東京に出張していたことを思い出し、足を伸ばして観に行けばよかったと、今頃悔やんでいるところです(笑)ハプスブルク家が蒐集したコレクションと、王家の人々の肖像画の数々。エリザベートもマリー・アントワネットも、絵画でその姿を確かめることができます。そういえば2017年に福岡市博物館で開催された「神聖ローマ帝国皇帝ルドルフ2世の驚異の世界展」のルドルフ2世も、ハプスブルグ家です。上の写真はその展覧会でのもの。

さて『王妃マリー・アントワネット<青春の光と影>』、読んでいて辛くなってくるストーリーでした。国の意思を背負って14歳で嫁ぎ、政治の道具として政争に巻き込まれていく女の子の物語。マリー・アントワネットの恋の相手フェルセンのいうとおり、「マリー・アントワネットには、客観的な視点が欠けているのだ。自分の行動を冷静に分析することができない。これを正すためには、誰かがそばにいて助言してやらなければならなかった。」のに、誰もいなかったのであり、「このヴェルサイユは陰謀の巣で、王妃様のような方が住むには危険すぎるところ」で「今の王妃様には、誰か力になってくれる人間が必要」だったのです。フェルセンが助け舟を出したときには、もう遅すぎたのでした。

この物語は『王妃マリー・アントワネット<華やかな悲劇のすべて>』に続いていきます。ここからギロチン台へと進んで行くことがわかっているだけに、まさに悲劇そのものの物語が展開されることがイメージできます。ちょっと一休み入れて、気を取り直してから続きを読もうと思います。