こんにちは。花祭窯おかみ/アートエデュケーターふじゆりです。

読書『マリリン・モンローという女』(角川書店)藤本ひとみ

先日カメリアステージ図書館で『桜坂は罪をかかえる』(講談社)に出会い、久しぶりに「藤本ひとみ」著書を手にしたところから、一人で勝手に「藤本ひとみ祭り」開催中です。わたしが著者に対して持っていたイメージ「大人向けのちょっとドロドロした感じの小説」の本領が発揮されているであろう本を、まとめて借りてまいりました。

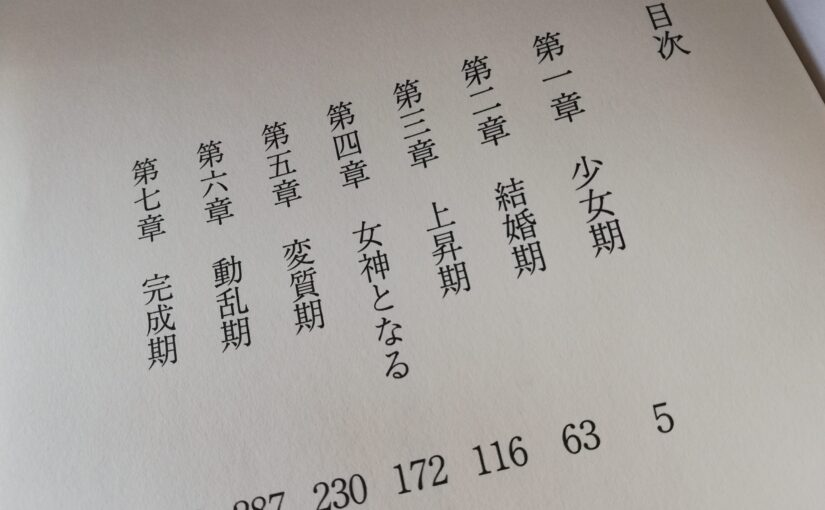

まず一冊目『マリリン・モンローという女』。マリリン・モンローの生涯は、アイコン的なエピソードを断片的に読んだことはありましたが、まとまった物語として読んだのは今回が初めてでした。知っているようで知らなかった、マリリンモンロー。かといって、本書は小説であって伝記ではありませんので、これがほんとうの姿だったのかと問われたら、それもまたわかりません。

フィクションとノンフィクションとの間とでもいうのでしょうか。それは、書き手・読み手の双方に、想像力を働かせる余地が多分にあるということでもあります。以前、『西郷(せご)どん』を書いた林真理子さんがインタビューで、歴史ものを書く面白さを語っていたのを思い出しました。記録に残っている史実と史実の間にある「会話」は、書き手が自由にしゃべらせることができること、そこで登場人物に「何を言わせるか」こそが、書き手の腕の見せ所…というようなことをおっしゃっていました。

さて、『マリリン・モンローという女』、あまりにも切なく、やりきれない気持ちになる物語でした。マリリンの物語というよりは、本名ノーマ・ジーンの物語であり、「ハリウッドスター」の光の部分がまったく感じられませんでした。貧困、愛情への渇望、薬物、今なら「#MeToo」と声を上げるべき業界事情…。

時代背景も含めてなんとなく既視感を感じたのは、少し前に映画『ジュディ虹の彼方に』をDVDで観ていたからでした。もしやと思い二人の生きていた時代を調べてみたら、ジュディ・ガーランドが1922年-1969年、マリリン・モンローが1926年-1962年と、ほぼ重なっていたのですね。わたし自身が生まれるほんの少し前に実在したスターたちの物語は、華やかさよりもやりきれなさの残るものでした。

本を読み終わったときに息子から「マリリン・モンローって誰?」と問われ、説明できませんでした。あらためてマリリン・モンローの属性は「マリリン・モンロー」なのだと思いました。彼女はきっと「ハリウッドで活躍した演技派女優」と説明してほしかっただろうな、と思いつつ。

一人で勝手に「藤本ひとみ祭り」、次の読書は『シャネル』です。